José Ramón Guillem García – www.joseguillem.com

Esta semana he recibido una notificación del Ministerio de Consumo Cultural. El asunto decía: «Recordatorio de Lectura Obligatoria: Bestseller pendiente de acreditación». No recordaba haber solicitado nada, pero según el documento, mi expediente lector presenta «lagunas graves en narrativa contemporánea de gran difusión». En concreto, figuran como no leídos tres títulos que cualquier ciudadano alfabetizado debería conocer: Cónclave, El código Da Vinci y Para bailar no hay que ser dos.

He intentado explicar que mi cultura literaria se orienta hacia otras corrientes, más existenciales, más densas, con más polvo y menos portadas brillantes. Pero el funcionario al otro lado del mostrador, un hombre con bigote disciplinario y gafa pasta, me respondió que no importaba. «La excelencia cultural, señor, no consiste en leer lo que le gusta, sino en leer lo que le corresponde.»

Firmé el documento.

No tenía alternativa.

Me asignaron un programa de rehabilitación literaria. Cada semana debo leer un bestseller y completar un formulario de comprensión estética, donde se me pide que resuma el argumento «sin ironía» y que evalúe la obra «sin superioridad moral». En la pregunta tres, hay un apartado especialmente inquietante: « ¿Ha sentido usted placer culpable durante la lectura?».

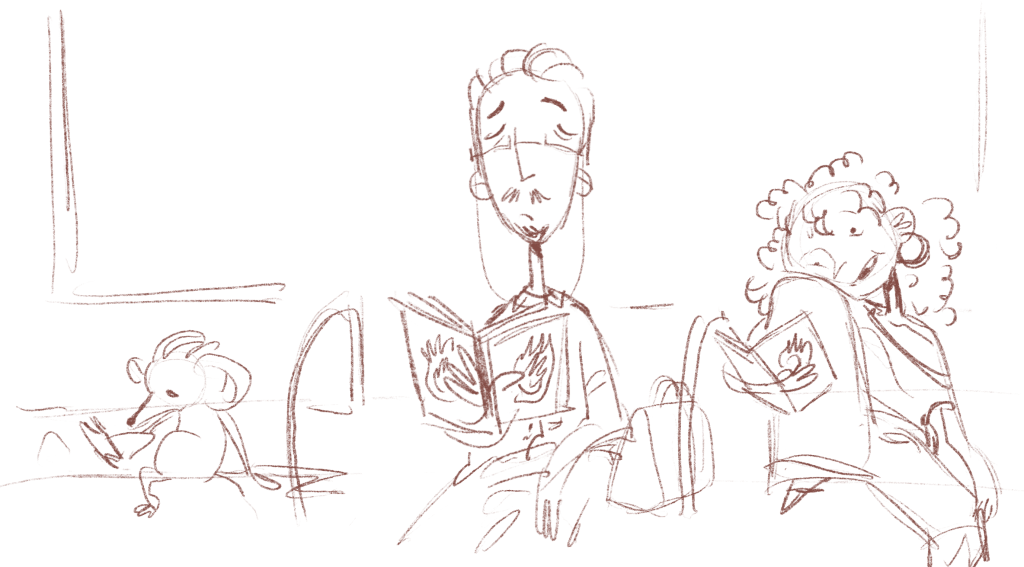

El martes, por ejemplo, me tocó Cincuenta sombras de Grey. No sabría decir si fue una experiencia literaria o un simulacro de burocracia erótica. Lo leí en el metro, ocultando la portada con una carta de amor del banco. En el vagón, todos fingían no mirar, pero había un silencio cómplice, un reconocimiento secreto por lo que tenía en las manos.

A veces pienso que los bestsellers son como las cookies de internet: uno nunca las acepta de verdad, solo las tolera para seguir navegando.

En el trabajo, mis compañeros discuten sobre novelas que claramente no han leído. Es un deporte nacional: citar títulos que suenan familiares y autores que suenan vivos. «A mí me encantó Memorias de una Geisha», dice uno, y otro asiente con la gravedad de un académico, sin recordar que lo único que sabe de Arthur Golden es que tiene Twitter. Todos participamos en esa mascarada: una civilización entera fingiendo haber leído el mismo libro, como si la cultura fuera un examen sorpresa.

El jueves, una colega me confesó en voz baja que lee best-sellers antes de dormir «para descansar del pensamiento crítico». Me pareció un acto revolucionario. En un mundo donde la lucidez se cotiza tan cara, la evasión debería considerarse patrimonio inmaterial de la humanidad.

Sin embargo, hay algo trágico en todo esto. La literatura de consumo rápido nos ofrece lo mismo que los trámites administrativos: la ilusión de control. Un inicio claro, un desarrollo lineal, un final que encaja. Ninguna ambigüedad, ninguna pregunta sin respuesta. Leer un bestseller es rellenar un formulario emocional: casilla de amor, casilla de culpa, casilla de redención.

Todo aprobado.

El problema es que después de tanto formulario, uno olvida cómo pensar sin estructura.

El domingo acudí a una tertulia cultural organizada por la biblioteca municipal de mi antiguo barrio, en Aluche.

Tema del día: El impacto social del thriller contemporáneo. El moderador nos pidió sinceridad. «¿Quién ha leído realmente El código Da Vinci?». Silencio. Doce asistentes, doce evasivas. Nadie levantó la mano. Pero bastó con escuchar los comentarios para entender que todos lo habían hecho. O al menos lo suficiente para opinar con desprecio, que es una forma muy eficiente de reconocimiento.

En un momento dado, una mujer con aire de profesora jubilada dijo: «Los bestsellers son la comida rápida del alma». Aplausos. Pero pensé que no era cierto. La comida rápida sacia y engorda; los bestsellers solo entretienen y vacían, lo cual es distinto. Son digestivos del espíritu: no alimentan, pero alivian.

Lo inquietante no es que existan, sino que necesitemos fingir que no los consumimos. Nadie confiesa haber llorado con La sombra del viento o haber sentido emoción genuina en Los pilares de la Tierra. Es como admitir que uno come pan blanco o ve reality shows: placeres de baja resolución cultural. Y sin embargo, los bestsellers están ahí, vendiendo millones, traducidos a treinta idiomas, con adaptaciones cinematográficas que todos critican pero todos han visto.

A veces imagino que la cultura contemporánea funciona como un gran ministerio invisible. En una oficina sin ventanas, un comité decide qué emociones deben sentir las masas este año. «Que lloren un poco, pero con esperanza», dirá uno. «Y que haya un giro final», añadirá otro, mientras sella con un tampón rojo una carpeta titulada Novela universalmente legible.

Nosotros, los lectores obedientes, pasamos por caja y por página con la misma docilidad con que aceptamos una nueva política de privacidad. Luego, al salir del metro, afirmamos con aire intelectual: «Yo solo leo clásicos».

El lunes volveré al Ministerio para entregar mi formulario semanal. En el apartado de observaciones escribiré: «He cumplido con mi lectura. Me ha parecido entretenida. No he sentido placer culpable, sino una culpa perfectamente reglamentaria». Tal vez me den el alta pronto. Tal vez me asignen un libro de tapas duras, algo que parezca más… respetable.

Y sin embargo, en secreto, me he sorprendido pensando en la próxima lectura de evasión. Algo con asesinatos, giros imposibles y personajes que se enamoran porque el guion lo exige. Quizá ahí resida el encanto: en la obediencia tranquila de saber que todo terminará como debe.

La literatura seria promete trascendencia; el bestseller, descanso. A estas alturas, no sé cuál de las dos ofertas me parece más sospechosa.

Después de todo, leer también es una forma de rendirse.

Deja un comentario